Para mi reseña de Don Carlos, he utilizado la edición de Clásicos Universales Planeta de 1985, con la traducción de Justo Molina, profesor en Innsbruck.

Friedrich Schiller (1759-1805), nacido de Marbach, Alemania, no fue solo un poeta o dramaturgo; fue, junto a Goethe, el gran formulador del teatro alemán y el segundo pilar central del Clasicismo de Weimar. Era un hombre de pensamiento riguroso que equilibraba la actividad literaria con la cátedra de Historia en la Universidad de Jena, dedicándose con pasión a la investigación histórica y a la fundación y redacción de revistas culturales clave como Thalia y Die Horen.

Es precisamente en este cruce entre historia y teatro donde empieza a escribir "Don Carlos". Schiller trabajó en el drama durante años, aproximadamente entre 1783 y 1787, pero no esperó a tener la obra acabada para compartirla. Con una estrategia casi moderna, utilizó su propia revista, Thalia, para ir publicando fragmentos de la obra por entregas entre 1785 y 1787. Este proceso le permitió pulir y revisar el texto ante la mirada pública antes de darle su forma definitiva, que finalmente vio la luz como libro completo en 1787.

El contexto histórico-literario de la obra es, de hecho, un terreno movedizo. Entre la euforia turbulenta del Sturm und Drang y las ansias de armonía del clasicismo, Schiller experimenta aquí con una estructura doble: la problemática familiar posiciona pronto el drama entre Felipe, Carlos y la reina, pero es el ingreso a la escena del Marqués de Posa, amigo íntimo de Carlos, lo que reconduce el sentido de la obra hacia una reflexión ilustrada sobre la libertad, el deber y la dignidad, aunque para conseguirlas se llegue a sacrificar lo más preciado. La figura de Posa no solo acompaña a Carlos, sino que encarna, de cierta forma, la posibilidad de alinear la pasión (tan preciada para Herder, escritor y tutor del joven Goethe, y otros tantos autores de la época) con un ideal o deber político. Cabe resaltar cómo el pensamiento alemán de finales del siglo XVIII intentó unir el mundo emocional, subjetivo y pasional del individuo con aspiraciones morales o políticas (sin duda que les apasionara el personaje de Fausto).

Schiller en esta obra cuestiona las reglas fijas que pretenden explicar la felicidad. En la tragedia antigua, el héroe termina arrastrado por una culpa que lo trasciende, y el sufrimiento junto al desenlace trágico forman parte de un orden divino que no se puede cambiar, todo ello marcado por esos imperativos ético-religiosos de los que escribe Luis Gil en su introducción a varias tragedias de Sófocles. En Don Carlos, por otra parte, la felicidad ya no se entiende como un destino impuesto o un premio por obedecer alguna norma universal, sino como una especie de “ideal” problemático que choca constantemente con otros valores igualmente poderosos, como la libertad, el amor o la justicia. Aquí la tragedia surge precisamente porque los personajes son libres de elegir, y cada decisión les obliga a sacrificar algo esencial o muy preciado para el individuo; curiosamente, esta ética ilustrada ya estaba siendo desarrollada por Kant durante esos años:

"En el reino de los fines todo tiene o un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio, puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad."

Resulta significativo, además, que ni Schiller ni Goethe se vieran a sí mismos como grandes trágicos en el sentido clásico del término, pese a haber escrito algunas de las obras más influyentes del teatro alemán. Schiller sospechaba que su inclinación filosófica lo alejaban del modelo de tragedia “ingenua” que admiraba en los griegos. Goethe, por su parte, tampoco se concebía como un buen trágico debido a su naturaleza conciliadora.

Con respecto a la trama de la obra, me parece fundamental para entender la obra explicar cómo la situación de la corte española se desarrolla a través de una tensión constante entre apariencia y sinceridad, conveniencia y afecto verdadero. Carlos, sumido en su conflicto familiar y atrapado en una serie de deberes y protocolos, encuentra en el Marqués de Posa la única figura con la que es capaz de expresar sus verdaderos sentimientos.

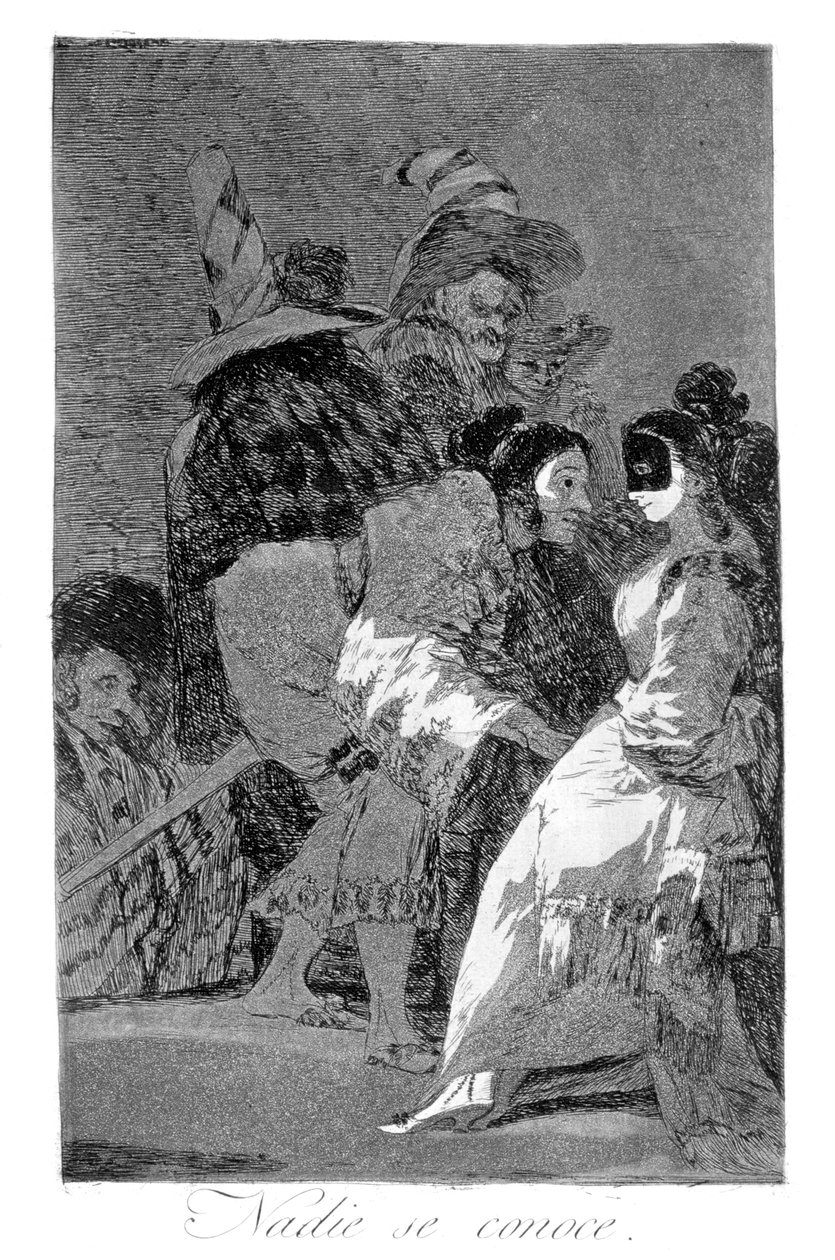

En la novena escena del primer acto, esta idea es mucho más nítida al ver cómo Carlos recurre a la metáfora del baile de disfraces para describir la ironía en que la que viven atados, señalando cómo las máscaras sociales permiten que los dos amigos se reconozcan más allá de los cargos y ropajes.

“Imagina que nos hubiésemos encontrado en un baile de máscaras, tú vestido de esclavo y yo, por capricho, disfrazado de púrpura. Mientras dure el carnaval nos entregamos a la mentira desempeñando nuestro papel con ridícula seriedad para no interrumpir la dulce diversión de las masas, pero Carlos te hace un gesto a través de la máscara y tú le aprietas las manos de pasada y nosotros ya nos entendemos.”

Explicitando que la máscara, aunque invisible para los demás, es el mecanismo de supervivencia en palacio.

Sin embargo, lo que resulta trágico en la progresión del drama es que esa misma máscara no solo la lleva Carlos, obligado por su rango y circunstancias, sino que el propio Marqués de Posa también la conserva puesta en todo momento hasta el final del drama, hasta con Carlos. Desde el inicio, Posa se presenta como un amigo sincero y defensor; pero su papel en la trama revela capas de disimulo y secreto que solo en el desenlace se descubren por completo. Incluso al compartir con Carlos su visión y su afecto, Posa opera desde una posición estratégica, ocultando motivaciones y decisiones que desembocarán, finalmente, en su traición.

El simbolismo del color (el púrpura: tradicionalmente asociado a la nobleza ya desde la antigüedad por su pigmento exclusivo) añade otra capa al concepto de apariencia y ocultamiento. Tanto Carlos como Posa se ven atrapados en una red/jerarquía de máscaras, y si bien su relación parece estar revestida de autenticidad y pasión, el desenlace del drama demuestra que la máscara, para algunas personas nunca, se abandona del todo.

Si la relación con Posa representa el lado idealista y más político de la obra, el triángulo que se forma entre Don Carlos, la Reina Isabel y la Princesa de Éboli es lo que realmente detona el conflicto personal. Aquí vemos dos caras opuestas del amor: mientras que la Reina Isabel, guardando su postura, intenta que Carlos transforme sus sentimientos prohibidos en algo constructivo y maduro como defender Flandes, la Princesa de Éboli ama a Carlos sencilla e inocentemente por cómo es.

Todo el desastre se desencadena, curiosamente, por un malentendido. El dolor de Éboli al sentirse rechazada se convierte rápidamente en odio a Carlos y rencor hacia la reina. Su decisión de robar las cartas privadas y entregárselas al Rey Felipe no es solo una venganza personal, sino el desencadenante que termina por condenar a Carlos.

Sin embargo, en el cuarto acto asistimos a un momento crucial que revela la complejidad del personaje de la princesa de Éboli. Cuando la princesa presencia que Carlos ha sido arrestado y que su destino es la muerte, el peso de su traición la hunde. Irrumpe ante la Reina y confiesa entre lágrimas que ella fue quien robó las cartas y la acusó a ella, movida por la rabia de no haber sido correspondida por su hijo. Reconoce haber amado a Carlos sin esperanza y haber actuado por venganza. Ante el perdón inesperado de la Reina, Éboli no encuentra consuelo, sino más desesperación, y exclama que también a ella también tendría que padecer el mismo destino que a Carlos le espera, ya que su vida ya no tiene sentido después de lo que ha hecho. Este momento de arrepentimiento tardío muestra que, aunque su pasión y resentimiento fervoroso la convirtió en cómplice de la tragedia, no es simplemente una “villana” plana, sino una mujer destruida por su propio deseo y por la culpa de haber causado la perdición del hombre que amaba.

Finalmente, sobre toda esta amalgama de pasiones se encuentra la sombra inmensa del Rey Felipe II, encarnación de un poder absoluto y devorado por su propia soledad (nótese también cómo durante toda la obra, existe también un triángulo de soledad y desentendimiento entre el rey, Carlos y la reina). Schiller retrata a un monarca de carácter incompasivo, alimentado por la Leyenda Negra, cuyo máximo propulsor fue curiosamente Guillermo de Orange, el supuesto destinatario de la carta señuelo que envía el marqués de Posa.

El desenlace, por lo tanto, sería una sentencia a muerte. Al entregar a su propio hijo a la Inquisición, Felipe renuncia definitivamente a su humanidad y línea sucesiva para reforzar su autoridad y ortodoxia del reino. Esta idea, aunque aquí Schiller la retrata dramáticamente, recoge una figura de Felipe II que los imperios rivales esparcieron de la historia española. En ese sentido, el drama confirma la idea ilustrada que recorre toda la obra: cuando el poder decide sacrificar a un individuo en nombre del orden público o de la ley, lo que se pierde no es solo una vida, sino cualquier esperanza de reconciliar autoridad y libertad.